おにみかど

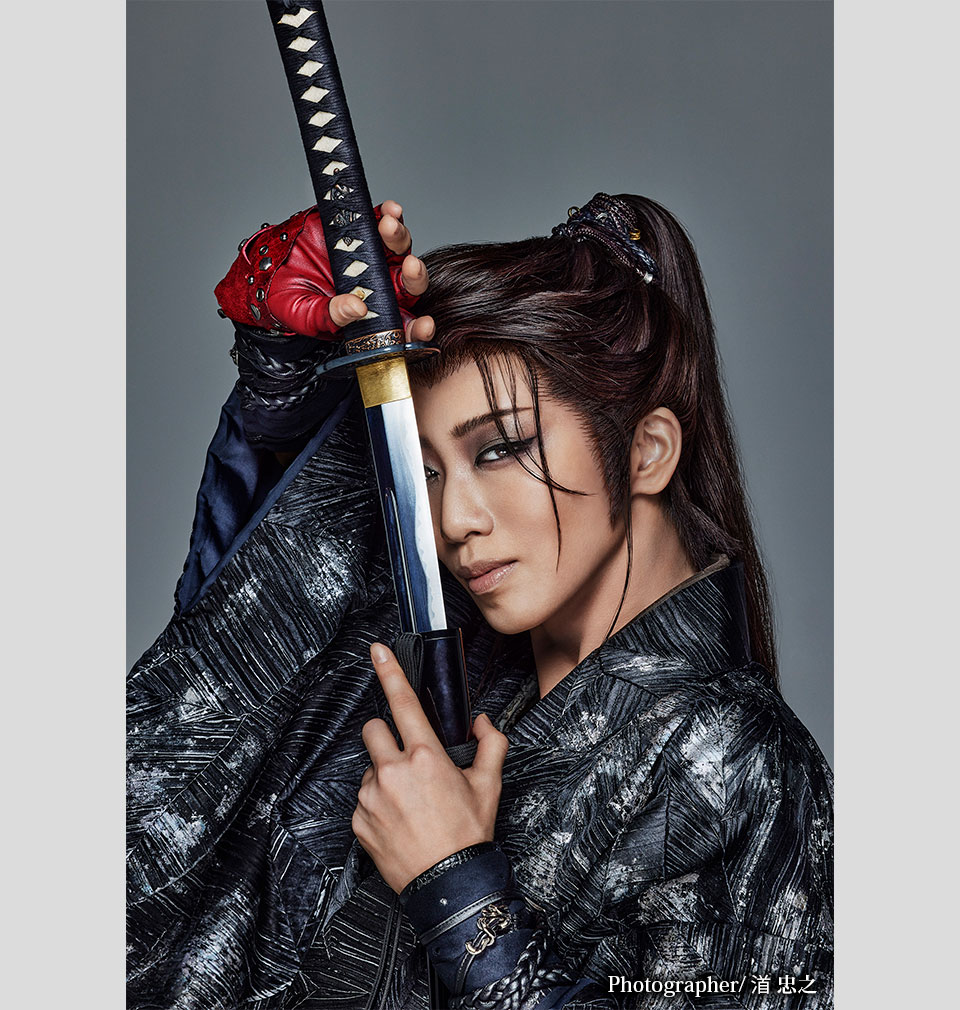

鬼御門(おにみかど)は、鬼殺しを担う幕府機関。頭領は十三代目 安倍晴明(ひろ香祐)、副隊長は安倍邪空(極美慎)、江戸や京の町の守護をしている。邪空に「貴様ら、京の都の守護というお役目はどうした」と叱責されていることから、三界衆、安倍雷王(碧海さりお)、安倍鳴王(夕陽真輝)、安倍震王(大希颯)は京の都の鬼御門。

しんごん

真言(しんごん)はお経であると同時に本作では呪文、スペルのようなもの。病葉出門(礼真琴)が詠唱する「なうまくさんまんだ~ ばさらだん かん」は不動明王の真言。

つくだのもどりばし

佃の戻橋、病葉出門(礼真琴)がセリフで佃の一条戻橋と言い直している。また、第五景 佃の戻橋、笑死(瑠璃花夏)が唄う童歌は、「いちかけ にかけ さんかけて 一条戻りの橋かけて 子をとろ 子とろ 子どもがとれなきゃ なんとしよう 晴明様の首 とろう」とある。物語の舞台が江戸なので佃の橋としているが、観客には京の「一条戻り橋」を想起させる。「一条戻り橋」は京都市上京区1条通りにあり、堀川にかかる橋の一つ。橋は何度も造りなおされてはいますが橋の場所は今も同じ。昔から「あの世この世の境界」ともいわれ、安倍晴明は術を使わないときの式神(しきがみ)たちを「一条戻り橋」の下に隠していました。

わたりみこ

渡り巫女(渡り巫女)、歩き巫女ともいう。四谷あたりのひなびた神社、社頭(しゃとう)の守護獣は狐なので稲荷神社か、火縁ひえん(澪乃桜季)、水誼みなぎ(七星美妃)、樹真じゅま(二條華)、谷地やち(都優奈)、呼鉄こてつ(綾音美蘭)の5人が歌いながら踊ります。「歌い踊り祈って悪霊退散、百鬼夜行蹴散らし幸せ届ける、加持に祈祷、心を読む、荒事さえお手のもの、だけど何よりこの笑顔、鬼さえも逃げ出す。」と本人たちが言っているのでそういう生業なのでしょう。歌い踊り終わった後、住人たちに見料(けんりょう)を求めていましたので歌と踊りで稼いでいる面もあります。

めて・ゆんで

馬手、弓手。馬手(めて)は右手、弓手(ゆんで)は左手のこと。

わらべうた

童鬼笑死(瑠璃花夏)が唄う童歌、「茨木 葛城 悪路王 紅葉土蜘蛛御将門 人の世 鬼の世 逆しまに」と唄う。鬼あるいは鬼に近い存在の名を並べている。

いばらき

茨木童子、平安時代に大江山を本拠に京都を荒しまわったとされる鬼。出生地は摂津国(大阪府茨木市:諸説あり)、頼光四天王の一人である渡辺綱と「一条戻り橋」で戦った。度々、女の姿で現れたため女鬼とする説もある。茨木童子は現在、茨木市観光特任大使に任じられていて、茨木市役所のHPでは茨木童子がチャットで質問に答えてくれます。

かつらぎ

葛城の鬼神、役行者(えんのぎょうじゃ)は鬼を使役する霊力を持ち、葛城の鬼神・一言主神を使役しました。役行者の命令で葛城山と金峰山との間に岩橋を架けることになったが、容貌の醜いのを恥じ、夜しか働かなかったので完成せず、役行者に責められたという伝説があります。くめのいわばし(久米の岩橋)は、多くの和歌で男女の契りが成就しないことのたとえとされます。

あくろおう

悪路王、鎌倉時代に記された東国社会の伝承に登場する陸奥国の伝説上の人物。『吾妻鏡』では「悪路王」は蝦夷(えみし)の賊首で坂上田村麻呂と藤原利仁によって征伐されたとある。『鈴鹿の物語』など田村語りでは、悪路王は藤原俊仁によって討たれる鬼として描かれています。

くれは

紅葉、信濃国の戸隠山の女の鬼。都に上り、都で源経基(みなもとのつねもと)に寵愛され一子を宿すが、戸隠の地へ流される。里の者に尊崇されるいっぽう、徒党を組んで盗賊を働き、冷泉天皇の勅諚によって派遣された平維茂の軍勢により、退治されたという伝があります。長野県旧鬼無里村(きなさむら)には「鬼女紅葉供養塔」があります。

つちぐも

土蜘蛛、天皇への恭順を表明しない土着の豪傑・豪族・賊魁などに対する蔑称として用いられていました。そして、土蜘蛛と呼ばれる集団には女性首長を仰ぐ一団が多くありました。後年、妖怪や物の怪の類として扱われることが多くなりました。

おんまさかど

御将門、平将門、関東で新皇を称し朝敵として討取られた。鬼というより怨霊として有名。現在は、神様として信仰を集めており神田明神などで祀られています。おんまさかど、と言葉で発すると御将門か、あるいは怨将門か意味が違って響きます。